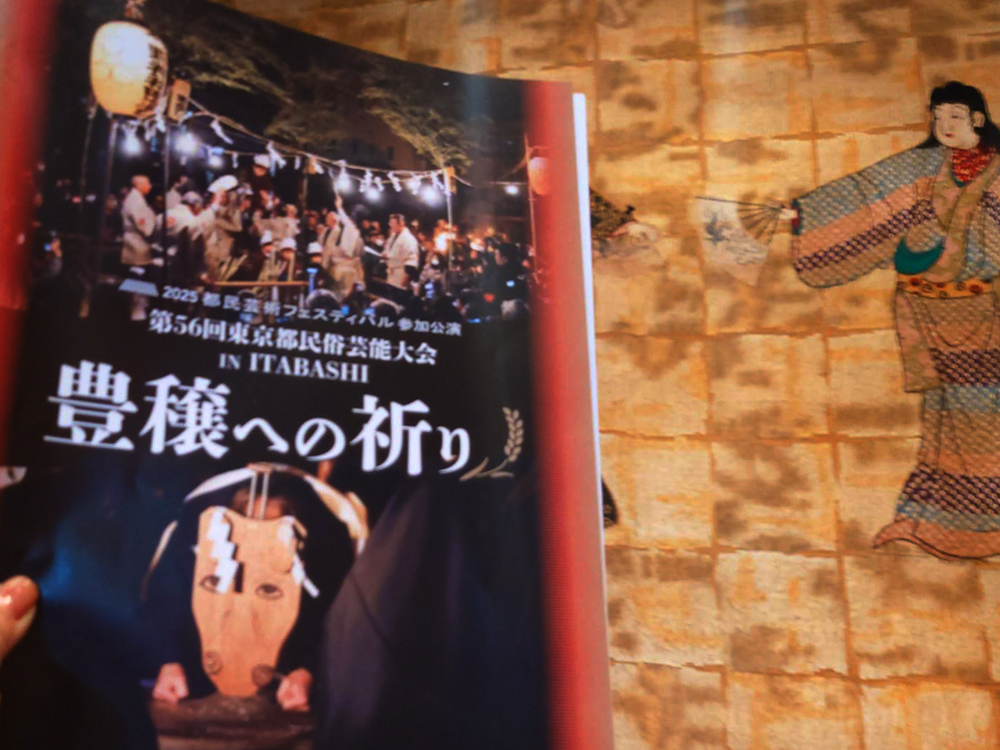

第56回東京都民俗芸能大会@板橋区立文化会館

東京都が主催し、東京の優れた舞台公演を広く都民に伝え、芸術文化の復興を図る目的で開催している都民芸術フェスティバルというものがある。その中の 2025年民俗芸能のプログラム『第56回東京都民俗芸能大会 IN ITABASHIー豊穣への祈りー』に行ってきました。

東京都に残る数多くの民俗芸能のうち無形文化財として登録されているものの中から四つを今回観る機会を得た。

浅草神社のびんざさら(台東区)

浅草神社のびんざさらは、毎年5月第3金・土・日の3日間にわたって行われる浅草神社例大祭、三社祭の初日に奉納される芸能です。まず祭りの大行列で浅草の街を練り歩き、神社到着後に、五穀豊穣、商売繁盛、子孫繁栄などを祈って氏子の人々より「神事びんざさら舞」が拝殿で奉納され、さらに神楽殿でも舞われます。

『第56回東京都民俗芸能大会 IN ITABASHIー豊穣への祈りー』パンフレットより

浅草神社のびんざさらは昨年の5月に拝観しましたが、社殿内での奉納舞は外からほとんど観ることが出来ませんでした。今回は奉納舞を舞台上で観ることができました。

商業で賑わう街らしく御獅子も衣装も道具も非常に素晴らしい設えが壇上のライトに輝いて、見応えがありました。まるで歌舞伎座の舞台のように洗練されていて、民俗芸能の極みだと思いました。

樫立踊り(八丈島)

三原山の南西山麓に位置するのが、「際立踊り」を伝える樫立地区(中略)櫻立踊りは、江戸時代には旧暦8月の盆や月見に「虫祭」として踊られたという。大別すると「場踊り」と「手踊り」 とがある。「場踊り」は現在では一人が歌うが、かつては輪になった踊り手全員が静かに歌いながら踊ったという。 「松原」「江島踊り」「鶴の島」「お菊がお茶」「走り舟」「向ひの山」「清十郎」「二十が若さ」「又七郎殿」「思案橋」「やっこらさ」「十七」の曲がある。

一方の「手踊り」は、江戸時代に流人や御用船の水夫たちが伝えた各々の故郷の歌や踊りを、八丈島風にアレンジしたもの。静かな場踊りに対して賑やかで早く、歌の合間に囃し言葉や合いの手が入る。「藤次郎甚句(栃木)」「平湯節(茨城)」「平潟くづし(千葉)」 「好比の節(東京)」「かんとう屋(神奈川)」 「伊勢音頭(三重)」「おけさ(新潟)」「とのさ(京都)」「芸州節(広島)」 「土佐くどき(高知)」 「あいこ節(宮崎)」 「やりくどき(鹿児島)」などの曲がある。

『第56回東京都民俗芸能大会 IN ITABASHIー豊穣への祈りー』パンフレットより

樫立踊り保存会による舞台でした。

場踊りは静かに歌いながら短い踊りをいくつも組み合わせて踊っていた。手踊りは全国各地の故郷の歌に由来する。各地に残る盆踊りを連想させるところがあって面白かった。私の田舎でもし伝統の踊りが消えることになったら、八丈島にこうして残ることになるのかもと思った。

王子田楽(北区)

稲作に関する諸芸能は田楽と総称され、成立は平安時代中期とされます。その多くは田植を囃す農耕儀礼の芸能として演じられますが、王子田楽は魔除け・災難除けを願う芸能として赤い紙垂れを付けた花笠をかぶって踊るところに特徴があります。

『第56回東京都民俗芸能大会 IN ITABASHIー豊穣への祈りー』パンフレットより

王子田楽は鎌倉時代、当地の国主であった豊島氏が元亨2年 (1322)に紀州熊野三社から王子大神を当地に勧請した折に伝わったとされ、豊島氏が鎌倉幕府の重臣であったことから、芸態には鎌倉文化の影響が色濃いと考えられています。江戸時代には花笠をかぶり衣装を着けた踊り手が十二番の演目を奉納していましたが、現在は竹の子型の笠をかぶる子魔帰(こまがえし)や花笠をかぶる舞童(ぶどう)たち8人が、鼓(つづみ)やササラ、小太鼓を打ちながら、笛や太鼓に合わせて踊ります。

戦災で40年ほど中断したのを、昭和58年(1983)に地元有志が田楽衆を組織して復興し、以後神前で奉納している。今回は古式を再現した「古田楽」を披露した。

田楽衆に子どもが多いこと、できるかぎり手作りして揃えた道具や衣装にも好感が持て、非常に熱心に伝統伝承に力を入れている様子が伺えた。新興住宅地に住んでいる者としては地域自治の力の差を感じずにはいられない。

赤塚諏訪神社田遊び(板橋区)

赤塚諏訪神社田遊びの創始は不詳だが、寛政6年(1794)に古川松軒が実見し、記録した『四神地名録』に「上世より伝ふ雅なる神祭執行ふ、(中略)名つけて田遊ふと称す、上世の祭式にて埒もなき神事なれとも古風をうしなはすして今もとり行ふ事也、正月十三日、百姓大勢十羅刹の社に詣ふて別当常福寺と号せるに至りて夜祭の式あり」と記され、今から230年前の大昔から行われてきた、古風を失っていない祭礼と記される。

『第56回東京都民俗芸能大会 IN ITABASHIー豊穣への祈りー』パンフレットより

赤塚諏訪神社田遊び保存会による舞台。「もがり」を組み、太鼓を田んぼに見立てて稲作の一年の様子を演じる。

天狗や九字などの修験道の要素や陰陽五行が取り入れられている点が面白い。太鼓の上に立ち上がり「呼び込み」が行われた後、よねぼ、獅子、子どもを乗せた駒、太郎次と安女が次々を現れる。

折口信夫の『田遊び祭りの概念』を読んでから行けばよかった。

会場に向かう途中、東京に残された唯一の都電として知られる都電荒川線が横を走っていたので一区間のほんの数百メートルだけ乗ってみた。6分きざみの運行で、乗り心地がよくて便利でした。コミュニティバスを運行するくらいなら都心だけでも復活すればいいのにね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません